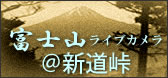

1.昭和10年頃 八代町米倉地区の道祖神祭の様子。この後、藁でできたお小屋に火が付けられる

----- 車が無い時代は、どうやって物を運搬していたんですか?

![]() だいたい大八車、リヤカーだよね。あと背負子を使ってね。何でもかんでも。運ぶのそれしかなかったから。

だいたい大八車、リヤカーだよね。あと背負子を使ってね。何でもかんでも。運ぶのそれしかなかったから。

![]() 量を運ぶには牛車しかなかったね。

量を運ぶには牛車しかなかったね。

![]() そうだね、牛車、馬車。うちの隣の人なんかは、牛車で運送屋みたいなことして、手間賃稼いで商売してた。

そうだね、牛車、馬車。うちの隣の人なんかは、牛車で運送屋みたいなことして、手間賃稼いで商売してた。

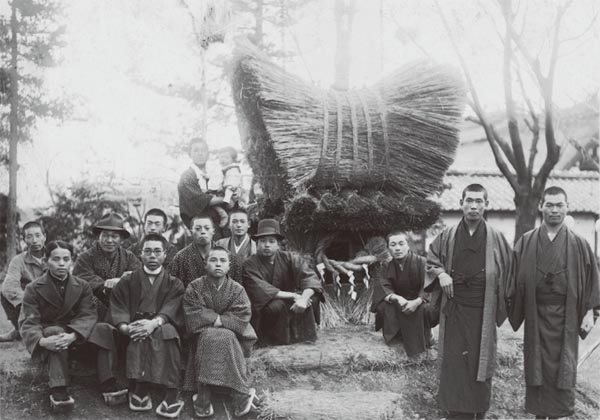

2.旧八代中学校の校庭整備のため、笛吹川から白砂を運んだ。当時、馬は運搬の大切な手段だった

3.牛の背に置く鞍。荷物を付けたり、牛車を引く際にも使用する

4.稲束などのかさばる荷物をくくりつけて背負うための背負子

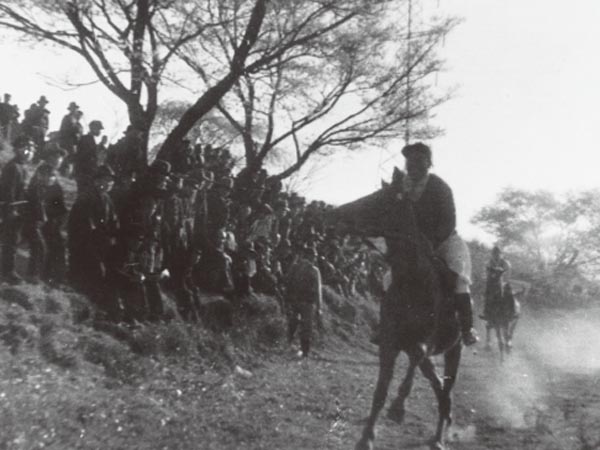

![]() 馬と言えば、八代の岡にふるさと公園があるでしょ。あそこは銚子っ原(ちょうしっぱら)って言って、「岡の馬かけ」なんてやってましたよ。

馬と言えば、八代の岡にふるさと公園があるでしょ。あそこは銚子っ原(ちょうしっぱら)って言って、「岡の馬かけ」なんてやってましたよ。

![]() 農耕用に飼ってた馬で競争してね。今みたいに競馬場でやってるような、あんな馬じゃないだから。みんな農耕に使う馬で…

農耕用に飼ってた馬で競争してね。今みたいに競馬場でやってるような、あんな馬じゃないだから。みんな農耕に使う馬で…

![]() 脚の太いね(笑)。

脚の太いね(笑)。

![]() 私は生まれが御坂ですけど、隣の家で馬を飼ってましてね、「岡の馬かけ行って来るだよ」って出かけて行ったこと覚えてますから、あちこちから集まったってことですね。

私は生まれが御坂ですけど、隣の家で馬を飼ってましてね、「岡の馬かけ行って来るだよ」って出かけて行ったこと覚えてますから、あちこちから集まったってことですね。

![]() ちょうど岡の馬かけと永井の天神さんのお祭りが一緒の日で、天神さんから銚子っ原を跳んでる馬が見えてね。今、ふるさと公園の観覧席の上の道路が長く続いてるあの道ね。みんなそこから岡へ歩いてお祭りに行ったり、向こうからここいら見に来たりした。

ちょうど岡の馬かけと永井の天神さんのお祭りが一緒の日で、天神さんから銚子っ原を跳んでる馬が見えてね。今、ふるさと公園の観覧席の上の道路が長く続いてるあの道ね。みんなそこから岡へ歩いてお祭りに行ったり、向こうからここいら見に来たりした。

![]() 当時はほら、娯楽が無いでしょ。演芸会だとか相撲だとかは、あちこちの学校とか神社でやったけども、馬かけなんか近在に他になかったからね、あちこちから人が来た。ところがね、それに来るなんてのは若い元気のいいヤツってわけ。ちょっとやんちゃな感じでね(笑)。

当時はほら、娯楽が無いでしょ。演芸会だとか相撲だとかは、あちこちの学校とか神社でやったけども、馬かけなんか近在に他になかったからね、あちこちから人が来た。ところがね、それに来るなんてのは若い元気のいいヤツってわけ。ちょっとやんちゃな感じでね(笑)。

![]() 永井の天神社のお神楽も盛んだったんだよね。当時は、踊る人たちも多かった。朝から一日中、昼休みも取らんでずっとやってたから。あの頃じゃ、お宮のお祭りに、お重を持って行って食べるなんてことが、ほんとに楽しみだったんだね。

永井の天神社のお神楽も盛んだったんだよね。当時は、踊る人たちも多かった。朝から一日中、昼休みも取らんでずっとやってたから。あの頃じゃ、お宮のお祭りに、お重を持って行って食べるなんてことが、ほんとに楽しみだったんだね。

5.岡の馬かけの様子。毎年4月3日の蚕影山祭典行事として催されていた

6.岡の馬かけが行われた銚子原は、現在八代町ふるさと公園として整備されている

7.八代町ふるさと公園の桜の森

8.お祭りで使われた古いお神輿

9.永井天神社。この神社の神楽は笛吹市の無形文化財に指定されている

----- 人が移動する時、例えば出かけたり旅行に行く時は、どんな交通手段を使ったんですか?

![]() 俺たちが青年団の頃にはね、旅行に行く場合にはトラックのボディーに筵(むしろ)を引いて20人くらい乗ってった。それも木炭でね。

俺たちが青年団の頃にはね、旅行に行く場合にはトラックのボディーに筵(むしろ)を引いて20人くらい乗ってった。それも木炭でね。

![]() 木炭ガスで(笑)。

木炭ガスで(笑)。

![]() その後、婦人会の人たちがそれやりましたね(笑)。

その後、婦人会の人たちがそれやりましたね(笑)。

![]() 当時じゃ、どっか旅行に行くっていったらトラックばっか。

当時じゃ、どっか旅行に行くっていったらトラックばっか。

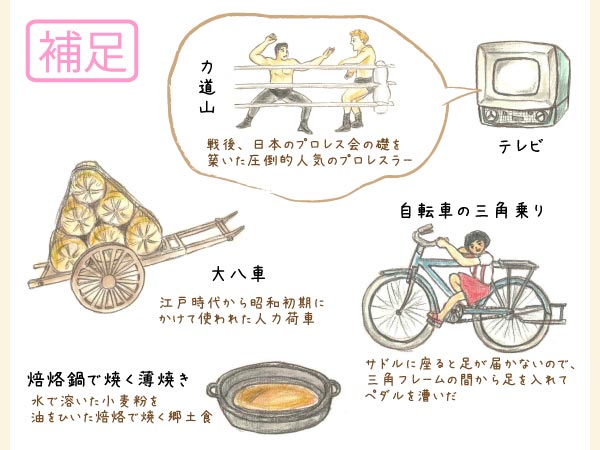

![]() 自転車は、ほんとに近所をね。それだってその当時、なかなかいい物資が無かったから、自転車無尽なんてやってね…。無尽って言うか、お互いにお金を寄せ合って、くじびきで、「じゃあ、今月あんたが買えよ、次はあんた…」なんてね。

自転車は、ほんとに近所をね。それだってその当時、なかなかいい物資が無かったから、自転車無尽なんてやってね…。無尽って言うか、お互いにお金を寄せ合って、くじびきで、「じゃあ、今月あんたが買えよ、次はあんた…」なんてね。

![]() 女の子なんて乗らなかったもんね、自転車。おてんばだなんて言って。

女の子なんて乗らなかったもんね、自転車。おてんばだなんて言って。

![]() おてんばやりましたよ!(笑)

おてんばやりましたよ!(笑)

![]() あはは!やった?三角乗りで?(笑)

あはは!やった?三角乗りで?(笑)

![]() ハンドルとサドルとペダルの間が三角に空いてたの。その三角に足突っ込んでね。片一方の手はハンドル捕まえて、片一方はサドルを捕まえて乗った。

ハンドルとサドルとペダルの間が三角に空いてたの。その三角に足突っ込んでね。片一方の手はハンドル捕まえて、片一方はサドルを捕まえて乗った。

![]() だからうんと傾斜してね。

だからうんと傾斜してね。

![]() 斜めになって乗ってんだよね(笑)。

斜めになって乗ってんだよね(笑)。

![]() それだから年中転んで怪我してたね。今みたいに道が良くないだから。

それだから年中転んで怪我してたね。今みたいに道が良くないだから。

![]() 小学校の3~4年生でしたね。その頃まだ妹たちが小さかったから、おんぶしてあそんであげて帰ってきて、おっぱい飲ませてもらうちょっとの間でも乗りたいの!「遠く行っちょしよ!」なんて言われて。また、おんぶして遊ばせなきゃいけないのに(笑)。

小学校の3~4年生でしたね。その頃まだ妹たちが小さかったから、おんぶしてあそんであげて帰ってきて、おっぱい飲ませてもらうちょっとの間でも乗りたいの!「遠く行っちょしよ!」なんて言われて。また、おんぶして遊ばせなきゃいけないのに(笑)。

![]() 懐かしいね(笑)。

懐かしいね(笑)。

----- その頃、電気はもうあったんですか?

![]() 私たちが生まれた時は、もう電気は通っていました。夕方は関東配電から送電されて点くけど、お昼は点かないの。そんな覚えがあります。

私たちが生まれた時は、もう電気は通っていました。夕方は関東配電から送電されて点くけど、お昼は点かないの。そんな覚えがあります。

----- テレビが出てくるのはいつ頃ですか?

![]() テレビはずっと後だね。

テレビはずっと後だね。

![]() オリンピックのちょっと前じゃねえかな、普及したのは。俺たちは力道山の時代、プロレス見たくてさあ。自転車でわざわざ甲府まで行って、床屋さんのテレビをね、道でもって窓越しに見てね。あと、中村なんとかってお菓子屋さんがあって、饅頭買えば二階へ上がってテレビが見られた。力道山を見たくてね、一生懸命通ったことを覚えてる。

オリンピックのちょっと前じゃねえかな、普及したのは。俺たちは力道山の時代、プロレス見たくてさあ。自転車でわざわざ甲府まで行って、床屋さんのテレビをね、道でもって窓越しに見てね。あと、中村なんとかってお菓子屋さんがあって、饅頭買えば二階へ上がってテレビが見られた。力道山を見たくてね、一生懸命通ったことを覚えてる。

----- 水道が普及する前は共同井戸があったと聞きましたが?

![]() 何箇所もあったよ。それしかなかった。永井天神社の所と、瑜伽寺(ゆかじ)の所にもあった。共同井戸って言うのはみんな滑車で桶で水を汲み上げて。誰が行ってもいい。一日に何回も汲みに行ったよ。今は川の流れ水で何か洗うなんてことはしんかもしれんけども、当時は川の水でもいろんな物洗ったもん。

何箇所もあったよ。それしかなかった。永井天神社の所と、瑜伽寺(ゆかじ)の所にもあった。共同井戸って言うのはみんな滑車で桶で水を汲み上げて。誰が行ってもいい。一日に何回も汲みに行ったよ。今は川の流れ水で何か洗うなんてことはしんかもしれんけども、当時は川の水でもいろんな物洗ったもん。

![]() 洗った洗った。川も今よりきれいだしね。なんか置いて水を溜めて、そこで洗って。

洗った洗った。川も今よりきれいだしね。なんか置いて水を溜めて、そこで洗って。

![]() 年寄りの人はね、おしんこ洗ったり、うどんを洗ったりしただよ。ありゃあ、やんなっちゃった。上も下も関係なくだもんね。

年寄りの人はね、おしんこ洗ったり、うどんを洗ったりしただよ。ありゃあ、やんなっちゃった。上も下も関係なくだもんね。

![]() よく、「三寸流れりゃ水が清まるって」言うけど…(笑)。

よく、「三寸流れりゃ水が清まるって」言うけど…(笑)。

![]() 今へえ面影ねえなあ。

今へえ面影ねえなあ。

![]() 共同風呂は、あの当時外だったね。各家で風呂は持ってたけど、もったいないから待ってて、「今夜はお湯がたったぞ」って言ったらみんな入りに来てね。近所数軒でもって交代でね。

共同風呂は、あの当時外だったね。各家で風呂は持ってたけど、もったいないから待ってて、「今夜はお湯がたったぞ」って言ったらみんな入りに来てね。近所数軒でもって交代でね。

![]() お風呂立てる時は家族は一番後なの(笑)。

お風呂立てる時は家族は一番後なの(笑)。

![]() 風呂なんて二晩ぐらい沸かして、次の家へ回して、また二晩ぐらい沸かして回してってね。そりゃ幾人入るかわからんのだから(笑)。

風呂なんて二晩ぐらい沸かして、次の家へ回して、また二晩ぐらい沸かして回してってね。そりゃ幾人入るかわからんのだから(笑)。

![]() 女性はみんな、その時お茶番。入る順番待ちの時、お茶飲んでね、あの頃は。

女性はみんな、その時お茶番。入る順番待ちの時、お茶飲んでね、あの頃は。

----- 噂話に花が咲きそうですね(笑)

![]() だから隣近所なんてよくわかった。今はもう全然だめだね。二言交わしておしまいだ。

だから隣近所なんてよくわかった。今はもう全然だめだね。二言交わしておしまいだ。

10.共同井戸の様子。井戸端で炊事も行われている

----- 何か生活用品を手作りされた思い出はありますか?

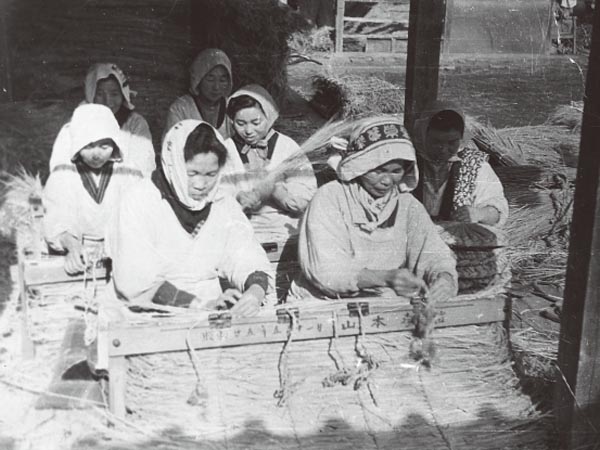

![]() 俵編み!俵編んだもん!菰(こも)を編む。筵(むしろ)。

俵編み!俵編んだもん!菰(こも)を編む。筵(むしろ)。

![]() 私は筵編んだ覚えないけど、父親がやりましたね。

私は筵編んだ覚えないけど、父親がやりましたね。

![]() わらじとか編んだことある?俺、今でも編めるよ。ぞうりとかね、布を間に入れてね。

わらじとか編んだことある?俺、今でも編めるよ。ぞうりとかね、布を間に入れてね。

![]() 布を入れて編んでもらったのはね、学校の上履き用でした。

布を入れて編んでもらったのはね、学校の上履き用でした。

![]() 履くもんが無いだからねえ。学校の上履きも草履だったから。

履くもんが無いだからねえ。学校の上履きも草履だったから。

![]() 藁を木槌で叩いてね、やわらかくして縄編んで。

藁を木槌で叩いてね、やわらかくして縄編んで。

![]() だから、大変よ。年寄りがね、夜藁を叩いて…

だから、大変よ。年寄りがね、夜藁を叩いて…

![]() 納屋でよく、トントン打ってね。

納屋でよく、トントン打ってね。

![]() 餅藁でないと。

餅藁でないと。

![]() そうそう、粘りがないから。昔の長い餅藁って、今無いのよ。

そうそう、粘りがないから。昔の長い餅藁って、今無いのよ。

![]() だって、藁が長けりゃ仕事が困るもん。

だって、藁が長けりゃ仕事が困るもん。

![]() そうそう、稲刈りの時、耕運機で刈れないから。それで品種改良しちゃったんだね。

そうそう、稲刈りの時、耕運機で刈れないから。それで品種改良しちゃったんだね。

11.米俵編み。婦人会などで協力し合って作られた

12.筵編みの道具

13.わらじ。履物も自分たちの手で作る時代だった

----- わらじとか筵とか、廃品利用で機能性もあって、最後は土に還るし、今考えるとすごくエコですよね。

![]() ああ、ほんとそう。そんで、リサイクルで。

ああ、ほんとそう。そんで、リサイクルで。

![]() だから、もったいなくて物を捨てられないのよ。服だって「2年着なかったら、捨てればいいのに」なんて言われても、もったいないから大事にしまってある。

だから、もったいなくて物を捨てられないのよ。服だって「2年着なかったら、捨てればいいのに」なんて言われても、もったいないから大事にしまってある。

![]() 今の風潮で、物がありすぎて、飽衣飽食になっちゃって「もったいない」って言葉が無くなってしまったんじゃないかね。

今の風潮で、物がありすぎて、飽衣飽食になっちゃって「もったいない」って言葉が無くなってしまったんじゃないかね。

![]() うっかり「もったいない」って言うと、「けちんぼ」になっちゃうの(笑)。

うっかり「もったいない」って言うと、「けちんぼ」になっちゃうの(笑)。

![]() 「しみったれ」ってね(笑)。

「しみったれ」ってね(笑)。

----- 食べ物について何か懐かしい思い出などありますか?

![]() 毎日おやつに「薄焼き」を焼いてね。それこそ毎日、薄焼きを焼いたですよ。

毎日おやつに「薄焼き」を焼いてね。それこそ毎日、薄焼きを焼いたですよ。

![]() 粉を水で溶いてね、油を引いて焼いて…

粉を水で溶いてね、油を引いて焼いて…

![]() 5~6センチの深さの焙烙(ほうろく)って鍋で焼いたの。フライパンの大きいの。薄焼きって言ったんですけど、ホットケーキみたいなのをその鍋にいっぱいにして、3センチか4センチぐらいに厚く作って…

5~6センチの深さの焙烙(ほうろく)って鍋で焼いたの。フライパンの大きいの。薄焼きって言ったんですけど、ホットケーキみたいなのをその鍋にいっぱいにして、3センチか4センチぐらいに厚く作って…

![]() それを、ひっくり返すのがえらいだな(笑)。

それを、ひっくり返すのがえらいだな(笑)。

![]() 甲府に持って行くと、「田舎の薄焼きは厚焼きだね」って、食べてくれたの。

甲府に持って行くと、「田舎の薄焼きは厚焼きだね」って、食べてくれたの。

![]() あと、枯露柿の剥いた皮をきれいに干してね、あれがおやつだったですよ。学校から帰って来れば、おやつだった。

あと、枯露柿の剥いた皮をきれいに干してね、あれがおやつだったですよ。学校から帰って来れば、おやつだった。

![]() 栄養がいちばんある。

栄養がいちばんある。

![]() 甘くておいしかった。

甘くておいしかった。

![]() 物が無い頃だから。それがおいしかったんだよね。

物が無い頃だから。それがおいしかったんだよね。

14.当時の子どもたちが遊んだおもちゃ

15.当時の子供用絵本

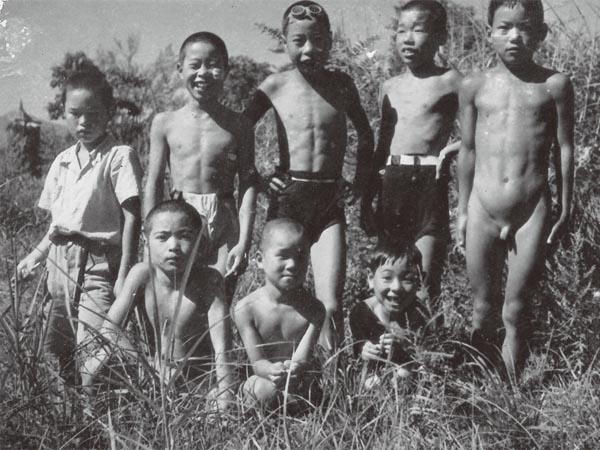

16.浅川で水遊びする子どもたち。自然の中で、元気いっぱいに遊んでいた

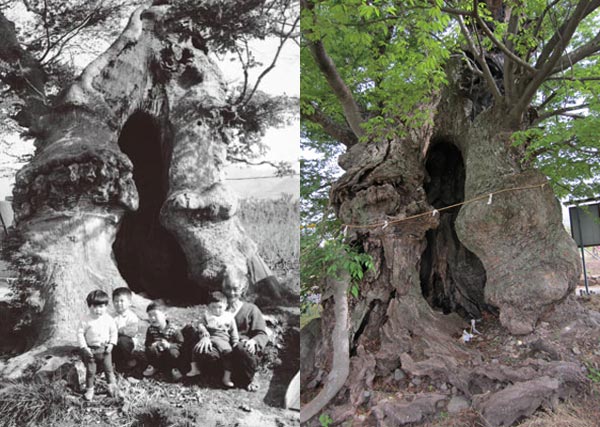

17.八代町南の荒神堂のケヤキの木。左は昭和40年頃、右は現在の様子。移り変わっていく人々の暮らしを見つめ続けている

私の大好きな八代町ふるさと公園で、昔は馬かけが行われていたとは知りませんでした。あの公園を馬が疾走している場面を想像すると、なんだか楽しくなってきます。農耕馬で競争しようなんて、当時の人は娯楽を作り出すのが上手ですね。娯楽が少ない時代だからこそ、より楽しめたのではないでしょうか。神社のお祭りがそれだけ盛り上がったのも、ハレとケの区別が今よりはっきりしていたからでしょう。自転車や力道山の話をされている時は、みなさんの目の輝きが少年少女に戻っていて、当時の感動が生き生きと伝わってきました。

お話を伺うと、当時は、電気や水を節約するのは当然のことだったようです。隣近所で共通の意識を持って節約をしています。生活用品を自分で材料から作るのは大変なことだったでしょうが、手間をかけて自分で作れば、物を大切にしたくなるのは自然なことですね。

先日この国で起きた未曾有の大災害以降、自分たちの生活を見直したいと思っている人が増えていると感じます。私もその一人で、これからは、「本当に必要なものは何か」「大事なことは何か」を感じながら、日々を送りたいと強く思うのです。どんな生活をしていくべきかを考える道筋で、今回のみなさんのお話が、すごく大きなヒントになるのではないかと思います。

全3回に分けてお送りしてきた『ふえふきなつかし座談会』は今回で終了です。お忙しい中、座談会で貴重な体験を語っていただいた皆様に、心から感謝申し上げます。お話を伺いながら、時に笑い、時に驚き、当時の人々の素朴さや純粋さに心を打たれることが何回かありました。そんななつかしい時代の様子を想像しながらこのまちを眺めると、笛吹市に、より一層愛着が湧いてくるのです。(取材:さっさ)

写真提供:「八代町永遠のふるさと写真集」より

写真提供:「八代町永遠のふるさと写真集」より

1、2、5、10、11、16、17

資料所蔵・撮影協力:八代郷土館

資料所蔵・撮影協力:八代郷土館

3、4、8、12~15