1.田植えは近所総出で行われた。明るい笑顔が清々しい

----- この辺りは以前は棚田が広がっていたそうですが、その風景を覚えていらっしゃいますか?

![]() ええ、みんなお田植えした覚えがあります。

ええ、みんなお田植えした覚えがあります。

----- その頃は、どんな農機具を使ってたんですか?

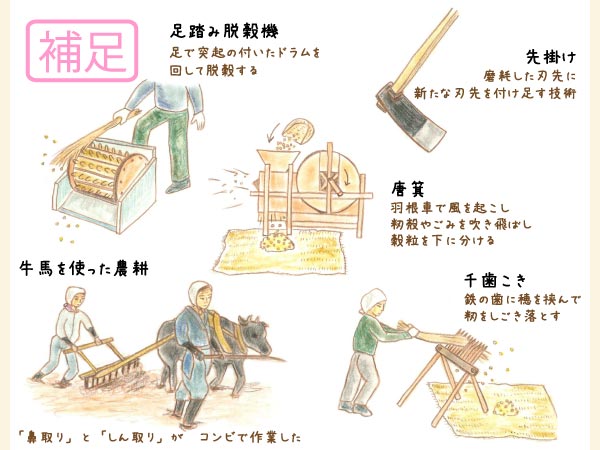

![]() 昔はね「千歯」って器具があったんですよ。実をこうやってそぐ。そんなやつも、かなり長い年代使ってて、それっからは足こぎだよね。回転式のドラムがあってね、それで突起のような針金がこう出てるんですよ。

昔はね「千歯」って器具があったんですよ。実をこうやってそぐ。そんなやつも、かなり長い年代使ってて、それっからは足こぎだよね。回転式のドラムがあってね、それで突起のような針金がこう出てるんですよ。

![]() 稲をこぐ時ね。脱穀する時使う。

稲をこぐ時ね。脱穀する時使う。

![]() ああ、やった、やった(笑)。

ああ、やった、やった(笑)。

![]() それが済むと、今度は穂の付いてるものを叩くんです。筵の大きいやつの上でそれを叩いて、その後、扇風機の風で選穀してね。他に「唐箕」ってのもあって、形式は違うけど同じようなものだった。それであとは、こちらさんの精米屋さんで、コットンコットン…

それが済むと、今度は穂の付いてるものを叩くんです。筵の大きいやつの上でそれを叩いて、その後、扇風機の風で選穀してね。他に「唐箕」ってのもあって、形式は違うけど同じようなものだった。それであとは、こちらさんの精米屋さんで、コットンコットン…

![]() そうなんです。私は実家が精米屋だったの。父の時は水車でやったようですけど…。私は水車は覚えがありません。

そうなんです。私は実家が精米屋だったの。父の時は水車でやったようですけど…。私は水車は覚えがありません。

2.千歯こき(せんばこき)。稲・麦の脱穀用農具

3.唐箕(とうみ)。羽根車で風を起こして籾殻やごみを飛ばす

----- そういった農作業の道具は、どこで手に入れたんですか?

![]() 農機具屋があったよ。

農機具屋があったよ。

![]() その土地に農機具専用の鍛冶屋さんがあった。鍬を作ったり、「先掛け」って言って、刃先に新しい鋼を焼き付けてもらうんですよ。だから、あちこちに鍛冶屋さんがありましたね。

その土地に農機具専用の鍛冶屋さんがあった。鍬を作ったり、「先掛け」って言って、刃先に新しい鋼を焼き付けてもらうんですよ。だから、あちこちに鍛冶屋さんがありましたね。

----- 農機具が電動に変わったのはいつ頃ですか?

![]() 組とかなんかで共同で買ったな。10軒15軒でもって。

組とかなんかで共同で買ったな。10軒15軒でもって。

![]() 終戦の時に、電動の脱穀機をおじいちゃんに買った覚えがあります。それが永井地区で一番早かったと思います。最後に召集令状が来て、それで自分が留守になると、みんなに世話にならなきゃいけないからって、精米所にその機械を買ったんです。結局、終戦になったので行かないで済んだんですけども。

終戦の時に、電動の脱穀機をおじいちゃんに買った覚えがあります。それが永井地区で一番早かったと思います。最後に召集令状が来て、それで自分が留守になると、みんなに世話にならなきゃいけないからって、精米所にその機械を買ったんです。結局、終戦になったので行かないで済んだんですけども。

![]() そうやって精米を営業でやってた方なんかは特殊だけれども、一般的に電動の脱穀機が入ったのは、そうね、50年は前だな。自動車が出てくるより前。

そうやって精米を営業でやってた方なんかは特殊だけれども、一般的に電動の脱穀機が入ったのは、そうね、50年は前だな。自動車が出てくるより前。

4.千石通し(せんごくどおし)。傾斜を利用して米と糠にふるい分ける

5.鍬を作ったり、修理する鍛冶屋があちこちにあった

6.馬の背に置く鞍。荷物を付けたり、馬車を引く際にも用いる

7.代掻き馬鍬(しろかきまんが)。水田の土塊を砕いて田面を平らにする

----- 牛や馬も農作業に使われたんですよね?

![]() 荷車を作ってもらって、それへ引かせて、田んぼから稲を揚げるとか、桑を切ってそれを揚げるとかに使いました。

荷車を作ってもらって、それへ引かせて、田んぼから稲を揚げるとか、桑を切ってそれを揚げるとかに使いました。

![]() 馬や牛を飼ってたのは、かなりの大農家だった。あと「チン助」って言って、営業で田植え前の準備の仕事をする人がいた。

馬や牛を飼ってたのは、かなりの大農家だった。あと「チン助」って言って、営業で田植え前の準備の仕事をする人がいた。

![]() 代金もらって、一反いくらで鋤いてやる、耕してやるってこと。

代金もらって、一反いくらで鋤いてやる、耕してやるってこと。

![]() 馬を誘導する人と、鋤を持ってる人と、一見同じようだけどね、「鼻取り八杯、しん取り四杯」って言葉があって。馬や牛の鼻を取って誘導する人を「鼻取り」って言うんだけど、これが仕事がうんとえらい。だから飯を八杯食うと。下で鋤をもって操作する人は「しん取り」って言って、仕事も半分で飯も四杯。馬があっちこっち行っちまえば、勢いがあるから、土をやたら反しちゃって困る。いったん通った筋の横を通らなきゃいけないから難しい。

馬を誘導する人と、鋤を持ってる人と、一見同じようだけどね、「鼻取り八杯、しん取り四杯」って言葉があって。馬や牛の鼻を取って誘導する人を「鼻取り」って言うんだけど、これが仕事がうんとえらい。だから飯を八杯食うと。下で鋤をもって操作する人は「しん取り」って言って、仕事も半分で飯も四杯。馬があっちこっち行っちまえば、勢いがあるから、土をやたら反しちゃって困る。いったん通った筋の横を通らなきゃいけないから難しい。

![]() テーラーの鋤じゃ、今でもどっかにあるけんど…

テーラーの鋤じゃ、今でもどっかにあるけんど…

![]() 原理は一緒。テーラーの方が小さいけれど、効率がいいから。

原理は一緒。テーラーの方が小さいけれど、効率がいいから。

8.農耕だけでなく、馬はあらゆる物の運搬に利用された

9.牛、馬に代わってテーラー(農耕車)が登場した

10.テーラーは人も運んだのだろうか?

![]() 八代の人たちは、5月の最後のお祭りの日に、岡の銚子っ原の中村さんとこへ寄って、水利権の確認っていうか、更新をしましたね。「俺たちはこの水路を使う権利があるんだよ」っていう水利権の確認。また、更新するために、崩山っていう、ずっと竹居の奥にある所へ、みんなで「じょうれん」担いで…

八代の人たちは、5月の最後のお祭りの日に、岡の銚子っ原の中村さんとこへ寄って、水利権の確認っていうか、更新をしましたね。「俺たちはこの水路を使う権利があるんだよ」っていう水利権の確認。また、更新するために、崩山っていう、ずっと竹居の奥にある所へ、みんなで「じょうれん」担いで…

----- すみません、 「じょうれん」って何ですか?

![]() 「じょうれん」なんて言ってもわからんさな(笑)。

「じょうれん」なんて言ってもわからんさな(笑)。

![]() 道具です。鍬の一種。

道具です。鍬の一種。

![]() 私の頃は北地区では水の取りっこで、お田植えの時、人死にまで出てね。「じょうれん」で殴りっこして殺された人がいるくらいだから。騒ぎになったですよ。それでその水利権っていうのが、公平のようじゃなくてね。先取権がありまして、同じ水源池から汲むでしょ、分去れ(※わかされ…分岐点のこと)で分かれてて、それぞれの権利があるんですよ。そうすると、昔は時計なんて無いから、「お手の甲」って言って、明け方に、手の甲に筋が見えるかどうかで切り換えた。「もう見えた」「まだ見えない」ってことでもって水の行き方を変えて。夕方は夕方で水番がいて、分去れでこっちへざ~っと流れてたやつを、時間が来ると「おい、へぇ筋が見えんど!」って言って、もう一方へ流した。時計無いから、その当時。

私の頃は北地区では水の取りっこで、お田植えの時、人死にまで出てね。「じょうれん」で殴りっこして殺された人がいるくらいだから。騒ぎになったですよ。それでその水利権っていうのが、公平のようじゃなくてね。先取権がありまして、同じ水源池から汲むでしょ、分去れ(※わかされ…分岐点のこと)で分かれてて、それぞれの権利があるんですよ。そうすると、昔は時計なんて無いから、「お手の甲」って言って、明け方に、手の甲に筋が見えるかどうかで切り換えた。「もう見えた」「まだ見えない」ってことでもって水の行き方を変えて。夕方は夕方で水番がいて、分去れでこっちへざ~っと流れてたやつを、時間が来ると「おい、へぇ筋が見えんど!」って言って、もう一方へ流した。時計無いから、その当時。

![]() 日が沈んで暗くなると手の筋が見えなくなるから、それで判定してた。

日が沈んで暗くなると手の筋が見えなくなるから、それで判定してた。

![]() そうやって決めながら、みんな解散しますよね。そうすると今度、どうしても水が欲しいなっていう人が、みんなが帰った後、そーっと行って、止めてたやつをこっちへ流したりして。そうすると、「あれ、来てるはずだけど…」って権利手中の人が行ってみると、鉢合わせしちゃってね。「てめえ、なんだ!」ってことになって、担いでいった「じょうれん」で殴りっこになって…。うちの近くの人は一人殴られちゃって…。

そうやって決めながら、みんな解散しますよね。そうすると今度、どうしても水が欲しいなっていう人が、みんなが帰った後、そーっと行って、止めてたやつをこっちへ流したりして。そうすると、「あれ、来てるはずだけど…」って権利手中の人が行ってみると、鉢合わせしちゃってね。「てめえ、なんだ!」ってことになって、担いでいった「じょうれん」で殴りっこになって…。うちの近くの人は一人殴られちゃって…。

![]() 命がけだったよね、まったく…。

命がけだったよね、まったく…。

![]() まあ、そんなことありましたね。

まあ、そんなことありましたね。

![]() 永井地区では水源がないから、貯水池を作ったんでしょうね。今はもう畑になっちゃってるけど。

永井地区では水源がないから、貯水池を作ったんでしょうね。今はもう畑になっちゃってるけど。

![]() 一番新しく北側を掘るときには、俺たちも人足で行って掘った覚えがある。もう、潰しちゃったけどね、今何もないからね。

一番新しく北側を掘るときには、俺たちも人足で行って掘った覚えがある。もう、潰しちゃったけどね、今何もないからね。

11.鋤簾(じょれん)。「じょうれん」はこの地域での呼び方

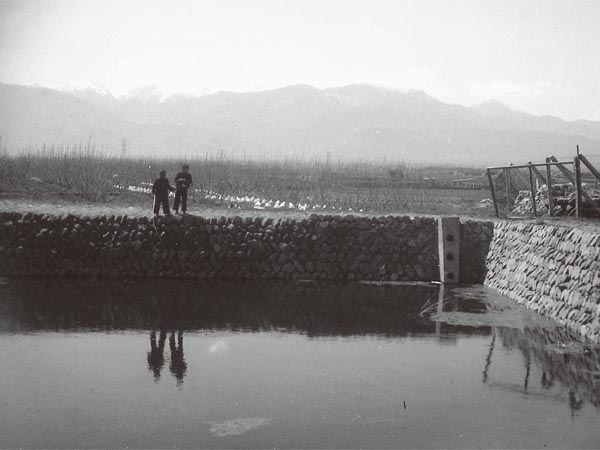

12.今も市内の所々に貯水池が残る。写真は境川町金刀比羅橋近くのため池

13.八代町永井地区では、水源が無かった為、貯水池が作られた

----- 当時、農作業は共同で行われたのですか?

![]() 近所に田植えの手伝いなどをお願いしました。うちが当時、田んぼが5反あったんですよ。そうすると、一度にはできないから、一日おきに3回ぐらい田植えしたの。その間5~6人お願いしてね。あんまりてばるようなお願いをすると、もうやだって言われるでしょ?だから少し多目の人数で、お昼食べて、植えて、お茶を飲んで解散って言うくらいで終わるように考えたのね。

近所に田植えの手伝いなどをお願いしました。うちが当時、田んぼが5反あったんですよ。そうすると、一度にはできないから、一日おきに3回ぐらい田植えしたの。その間5~6人お願いしてね。あんまりてばるようなお願いをすると、もうやだって言われるでしょ?だから少し多目の人数で、お昼食べて、植えて、お茶を飲んで解散って言うくらいで終わるように考えたのね。

![]() 一日4食なんて食べなかった?昔。

一日4食なんて食べなかった?昔。

![]() 食べましたよ(笑)。

食べましたよ(笑)。

![]() お田植え以外にも、稲刈りの時とか。

お田植え以外にも、稲刈りの時とか。

![]() 「お田植え食い倒れ」って言って。

「お田植え食い倒れ」って言って。

![]() 朝食って、昼飯を食って、お茶飲んで「およだけ」食って5食だに。普通5食だよ。午前のお茶があって、午後のお茶の時もだから。

朝食って、昼飯を食って、お茶飲んで「およだけ」食って5食だに。普通5食だよ。午前のお茶があって、午後のお茶の時もだから。

![]() 「およだけおなけえり」って言ったね。

「およだけおなけえり」って言ったね。

![]() ありゃ追い炊きだな。追って炊くって言って追い炊き。それが「およだけ」になっちゃた。

ありゃ追い炊きだな。追って炊くって言って追い炊き。それが「およだけ」になっちゃた。

![]() 昔は「てまっかり」っていうのをしたから、来てもらって、手間を借りるってことで。

昔は「てまっかり」っていうのをしたから、来てもらって、手間を借りるってことで。

![]() そう、いわゆる「結返し」ってやつで。それが絆を深めたってことでしょうね。

そう、いわゆる「結返し」ってやつで。それが絆を深めたってことでしょうね。

※結返し(ゆいがえし)…「結」とは家ごとに労働力を対等に交換しあう相互扶助制度。手伝ってもらったお返しに手伝うことを結返しという

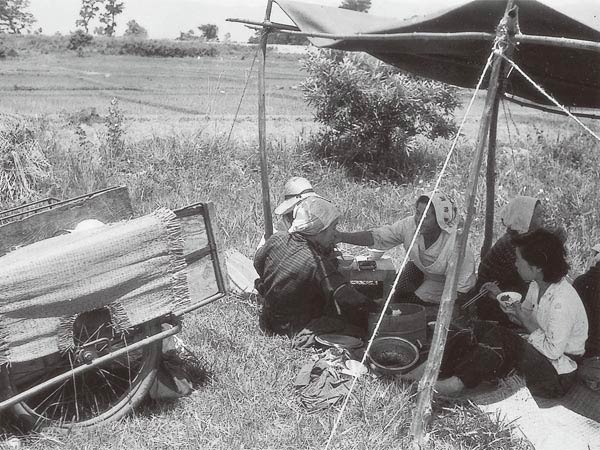

14.田んぼ脇にテントを張って昼ごはん。一切の道具をリヤカーで運んだ

----- 田植えの時の炊事の様子を教えて下さい。一日5食。その都度作ったのですか?

![]() 前の晩から準備して、田植えの時は一日分の食事の用意を持って行くんですよ。リヤカーにね、練炭コンロ、水、やかん、鉄瓶、それから座るのに敷く筵ね。お勝手道具を、みんな積んで持って行くの。で、畑にテントを張ってもらって、その下でいつでも食事ができるようにしたんです。おじいちゃんに先に田んぼに行ってもらって、お早乙女さんに手順を説明してね。その後、子供を出かけさせて、私はリヤカーに積んで運んで行ったの。それでその作り小屋の中に、お勝手を作って。5~6名分だから、おにぎりを50個から作りました。

前の晩から準備して、田植えの時は一日分の食事の用意を持って行くんですよ。リヤカーにね、練炭コンロ、水、やかん、鉄瓶、それから座るのに敷く筵ね。お勝手道具を、みんな積んで持って行くの。で、畑にテントを張ってもらって、その下でいつでも食事ができるようにしたんです。おじいちゃんに先に田んぼに行ってもらって、お早乙女さんに手順を説明してね。その後、子供を出かけさせて、私はリヤカーに積んで運んで行ったの。それでその作り小屋の中に、お勝手を作って。5~6名分だから、おにぎりを50個から作りました。

![]() またあの頃は、けっこう食えるだよね(笑)。

またあの頃は、けっこう食えるだよね(笑)。

![]() 田植えの時は朝6時とか、みんな早めに行ってくれますから、8時頃お茶にするんですけど、そのとき一度ご飯を出す。お茶を飲んで、8時半くらいからまた植えて、お昼にまたご飯を出して、それでまたその残りを3時のお茶に食べて、それで解散する。そんな生活をしました。

田植えの時は朝6時とか、みんな早めに行ってくれますから、8時頃お茶にするんですけど、そのとき一度ご飯を出す。お茶を飲んで、8時半くらいからまた植えて、お昼にまたご飯を出して、それでまたその残りを3時のお茶に食べて、それで解散する。そんな生活をしました。

![]() 奥さんは大変だったですよ(笑)。

奥さんは大変だったですよ(笑)。

15.お釜は大きさも種類もさまざま。屋外で使えるものも

16.練炭コンロ。屋外での煮炊きに重宝した

17.果樹に転作する前は、こんな景色が広がっていた

今はもう使われなくなった古い農機具たち。八代郷土館で実物を見ると、本当によく工夫されていて、その知恵に感心させられます。水利権や貯水池についてのお話からは、水を確保することが、当時どれだけ重要であったかが伝わってきました。今は水道から簡単に水が出て、私たちはそのありがたさを忘れているような気がします。面白かったのは、時計が無くても、人はちゃんと暮らしていけるのだとわかったことです。「お手の甲」のエピソードは、とても素朴で、思わず笑みがこぼれました。田植え時の食事についても、食事の回数や、準備の大変さなど、初めて知ることが沢山ありました。みんなで食べる食事はとても楽しそうで、きつい労働を支える大きな楽しみになっていたのかなと思いました。(取材:さっさ)

写真提供:「八代町永遠のふるさと写真集」より

写真提供:「八代町永遠のふるさと写真集」より

1、8、9、10、13、14、17

資料所蔵・撮影協力:八代郷土館

資料所蔵・撮影協力:八代郷土館

2~7、11、15、16